|

História

e Atualidade dos

Direitos Humanos

Giuseppe

Tosi

1.

UM BREVE ESBOÇO DA HISTÓRIA

CONCEITUAL DOS DIREITOS DO HOMEM.

O

nosso estudo tem como marco temporal a modernidade, isto é, o período

que inicia com as grandes descobertas geográficas dos séculos XV/XVI

até a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Neste

período, ocorreu um gigantesco fenômeno histórico: a expansão da

civilização européia (e, de maneira mais geral, da civilização

ocidental) sobre o resto do mundo, fazendo com que, pela primeira vez, a

história de uma civilização particular se identificasse

progressivamente com a história do mundo.

Este

é o âmbito macro-histórico que devemos sempre ter presente e que

condiciona a nossa analise das teorias e das práticas que contribuíram

para a formação do corpus filosófico e jurídico dos direitos

do homem. Estes, nascidos no contexto da civilização européia, como

momento da sua história, foram, desde o começo, intimamente

relacionados com todo o processo que fez da história da Europa a história

do Mundo.

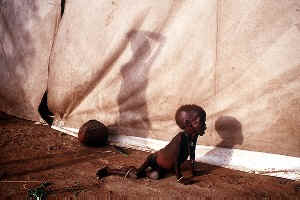

Os

povos do Novo Mundo foram parte integrante, desde os primórdios, da

moderna história do Ocidente, mas a sua integração sempre foi, até

os dias de hoje, uma integração subordinada, dependente, ao mesmo

tempo includente e excludente (DUSSEL 1995). O primeiro grande encontro,

ou melhor desencontro, entre a Europa e os povos “descobertos”, deu

origem ao maior genocídio de que se tem memória na história da

humanidade.(McALISTER 1985: 115-118; TODOROV 1999).

A

característica constitutiva desta história é o seu caráter complexo,

ambíguo, dualista, ao mesmo tempo de emancipação e opressão, de

inclusão e de exclusão, eurocêntrico e cosmopolita, universal e

particular. Por isso, não podemos não considerar o lugar social do

qual parte a nossa reconstrução histórica e não podemos não prestar

uma maior atenção aos aspetos contraditórios do fenômeno, criticando

uma visão puramente eurocêntrica da história dos direitos do homem e

procurando identificar o “nosso” lugar, enquanto latinoamericanos,

neste processo de constituição de uma história mundial.

Este

olhar “de baixo”, dos excluídos, das vítimas, pode e deve ser a

nossa contribuição para uma reconstrução da história dos direitos

do homem menos unilateral e simplista do que geralmente aparece nos

manuais de divulgação da história dos direitos humanos, os quais

apresentam a seguinte trajetória: iniciam desde a Magna Charta

Libertatum da Inglaterra do século XIII, passando pela Revolução

Gloriosa Inglesa do Século XVII, até a Revolução Americana e

Francesa do Século XVIII para concluir finalmente com a Declaração

Universal das Nações Unidas do Século XX. A Europa e o Ocidente

aparecem, assim, como o espaço onde progressivamente, ainda que com

contradições, se forja a emancipação do homem, que é,

posteriormente, estendida a toda a humanidade como modelo a ser seguido.

O resto do mundo constitui o agente passivo, marginal, é o “outro”

que não é “descoberto”, mas “ocultado”

como afirma Enrique Dussel (DUSSEL 1993; TODOROV 1993) e recebe o verbum

dos Direitos Humanos do Ocidente civilizado.

É

claro que esta história está mal contada. De fato, a modernidade

projeta sobre o mundo uma universalidade que é, ao mesmo tempo,

includente e excludente e não há recurso possível a uma “astúcia

da razão” ou a uma dialética histórica que possa oferecer o momento

da sua superação e reconciliação, pelo menos até o presente

momento.

Feitas

estas observações preliminares, nos podemos dedicar agora a uma

reconstrução, ainda que indicativa e sumária, da história conceitual

dos direitos humanos que procure enfrentar algumas destas questões.

Obviamente a tarefa é muito árdua e difícil e nos estamos aqui

somente começando o nosso caminho e abrindo a discussão.

Na

constituição da doutrina dos direitos do homem, assim como nos a

conhecemos hoje, podemos identificar a confluência de várias correntes

de pensamento e de ação, entre as quais as principais são o liberalismo,

o socialismo e o cristianismo social.

1.1.

- Liberté.

Que

a doutrina dos direitos humanos seja uma aquisição da modernidade e

especificamente do pensamento liberal é uma opinião amplamente difusa

e que faz parte da imagem que o Ocidente tem de si e que projeta sobre o

resto do mundo (BOBBIO 1992:113-130) A doutrina filosófico-jurídica

que funda os direitos humanos é o jusnaturalismo

moderno, isto é, a teoria dos direitos naturais, que rompe com a

tradição do direito natural antigo e medieval, sobretudo a partir do

filósofo inglês Thomas Hobbes, no Século XVII. As características

principais do que Norberto Bobbio define como “modelo jusnaturalista

ou Hobbesiano” (BOBBIO/BOVERO 1986) são as seguintes:

a)

Individualismo. Existem

(ora como dado histórico, ora como hipótese de razão) indivíduos que

vivem num estado de natureza anterior à criação do Estado e que gozam

de direitos naturais intrínsecos, tais como o direito à vida, à

propriedade, à liberdade, à segurança e à igualdade frente à

necessidade e à morte.

b)

O Estado de natureza. É

um pressuposto comum a todos os pensadores deste período, ainda que

eles o caracterizem de modo divergente: ora como um estado de guerra

(HOBBES 1983), ora como um estado de paz instável (LOCKE 1983) ora como

primitivo estado de liberdade plena (ROUSSEAU 1983).

c)

O Contrato Social. Este

é entendido como um pacto artificial (não importa se histórico ou

ideal) entre indivíduos livres para a formação da sociedade civil

que, desta maneira, supera o estado de natureza; pacto através do qual

todos os indivíduos se tornam súditos, renunciando à própria

liberdade in parte ou in

toto para consigná-la nas mãos

do príncipe absolutista de Hobbes (modelo absolutista) ou do monarca

parlamentarista de Locke (modelo liberal) ou da Assembléia Geral de

Rousseau que representa diretamente a vontade geral (modelo

republicano-democrático). Apesar das diferenças, o que há em comum

entre os autores é o caráter voluntário e artificial do pacto ou do

contrato, cuja função é garantir os direitos fundamentais do homem

que, no estado de natureza, eram continuamente ameaçados pela falta de

uma lei e de um Estado que tivesse a força de faze-los respeitar.

d)

O Estado.

Este nasce da

associação dos indivíduos livres (concepção atomista da sociedade)

para proteger e garantir a efetiva realização dos direitos naturais

inerentes aos indivíduos, que não são criados pelo Estado mas que

existiam antes da criação do Estado e que cabe ao Estado

proteger. Para Hobbes trata-se sobretudo do direito à vida, para

Locke do direito à propriedade, para Kant do único e verdadeiro

direito natural que inclui todos os outros que é a liberdade.

Tais

doutrinas surgiram nos séculos XVII e XVIII, no período de ascensão

da burguesia que estava reivindicando uma maior liberdade de ação e de

representação política frente à nobreza e ao clero. Elas forneciam

uma justificativa ideológica consistente aos movimentos revolucionários

que levariam progressivamente à dissolução do mundo feudal e à

constituição do mundo moderno. O jusnaturalismo

moderno, sobretudo através dos iluministas, teve uma importante

influência sobre as grande revoluções liberais do séculos XVII e

XVIII:

-

A

Declaração de Direitos (Bill

of Rights) de 1668 da assim chamada Revolução

Gloriosa que concluiu o período da “revolução inglesa”,

iniciado em 1640, levando à formação de uma monarquia

parlamentar;

-

A

Declaração dos direitos (Bill

of Rights) do Estado da Virgínia de 1777, que foi a base da

declaração da Independência dos Estados Unidos da América (em

particular os primeiros 10 emendamentos de 1791);

-

A

Declaração dos direitos do

homem e do cidadão da Revolução Francesa de 1789 que foi o

“atestado de óbito” do Ancien

Régime e abriu caminho para a proclamação da República.(TRINDADE

J. D. 1998: 23-163; COMPARATO 1999).

Os

direitos da tradição liberal têm o seu núcleo central nos assim

chamados “direitos de liberdade”, que são fundamentalmente os

direitos do indivíduo (burguês) à liberdade, à propriedade, à

segurança. O Estado limita-se a garantia dos direitos individuais através

da lei sem intervir ativamente na sua promoção. Por isto, estes

direitos são chamados de direitos de liberdade

negativa, porque tem como

objetivo a não intervenção

do Estado na esfera dos direitos individuais.

Apesar

da afirmação de que “os homens nascem e são livres e iguais”, uma

grande parte da humanidade permanecia excluída dos direitos. As várias

declarações de direitos das

colônias norte-americanas não consideravam os escravos como

titulares de direitos tanto quanto os homens livres. A Declaração

dos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa não

considerava as mulheres como sujeitas de direitos iguais aos dos

homens. Em geral, em todas estas sociedades, o voto era censitário e só

podiam votar os homens adultos e ricos; as mulheres, os pobres e os

analfabetos não podiam participar da vida política. Devemos também

lembrar que estes direitos não valiam nas relações internacionais.

Com efeito, neste período na Europa, ao mesmo tempo em que

proclamavam-se os direitos universais do homem, tomava um novo impulso o

grande movimento de colonização e de exploração dos

povos extra-europeus; assim, a grande parte da humanidade ficava excluída

do gozo dos direitos.

É

oportuno relembrar também que a criação de um mercado mundial foi

possível graças à pilhagem e a drenagem de enormes recursos dos povos

colonizados e a reintrodução, em ampla escala, da escravidão, que

havia sido abolida desde os tempos da queda do Império Romano. Fenômenos

que contribuíram para o processo histórico da acumulação primitiva

do capital, que deu o grande impulso à criação e expansão do sistema

capitalista mundial.

A

escravidão foi implantada na época Moderna pela “potências cristãs”,

tendo Portugal o monopólio do tráfico, numa forma tanto mais brutal e

injustificável enquanto abertamente em contraste com a doutrina da

liberdade e igualdade natural de todos os homens da tradição cristã

secularizada pela modernidade. E, se os antigos discriminavam os “bárbaros”,

foram os modernos que inventaram o racismo na sua forma específica como

um produto “novo” do etnocentrismo e do cientificismo europeu que a

Antigüidade não conheceu.

1.2

- Egalité.

A

tradição liberal dos direitos do homem - que domina o período que vai

do Século XVII até a metade do Século XIX, quando termina a era das

revoluções burguesas - mostrava-se insuficiente para resolver os novos

problemas criados pelo capitalismo.(HOBSBAWM 1982). É nessa época que

entra na cena política o socialismo, que encontra suas raízes naqueles

movimentos mais radicais da Revolução Francesa que queriam não

somente a realização da liberdade, mas também da igualdade.

O

socialismo, sobretudo a partir dos movimentos revolucionários de 1848

(ano em que foi publicado o Manifesto da Partido Comunista de Marx e

Engels), reivindica uma série de direitos novos e diversos daqueles da

tradição liberal. A egalité da

Revolução Francesa era somente (e parcialmente) a igualdade dos cidadãos

frente à lei, mas o capitalismo estava criando novas grandes

desigualdades econômicas e sociais e o Estado não intervinha para pôr

remédio a esta situação.

Os

movimentos revolucionários de 1848 constituem um acontecimento chave na

história dos direitos humanos, porque conseguem que, pela primeira vez,

o conceito de “direitos sociais” seja acolhido na Constituição

Francesa, ainda que de forma incipiente e ambígua. Já nas “Declarações”

sucessivas à de 1789, e que constituem o preâmbulo às duas

Constituições elaboradas durante o período revolucionário, aparecem

os primeiros “direitos sociais”: à assistência pública aos pobres

e necessitados (considerada “um direito sagrado”), ao trabalho, à

instrução primária universal e gratuita; direitos que não tiveram

maiores conseqüências na época, mas que reaparecerão com mais

efetividade na constituição Francesa de 1848 (COMPARATO 1999: cap. 5°,

6°). Estava, assim, aberto

o longo e tortuoso caminho que levaria progressivamente à inclusão de

uma serie de direitos novos e estranhos à tradição liberal: direito

à educação, ao trabalho, à segurança social, à saúde, que

modificam a relação do indivíduo com o Estado.

Na

sua luta contra o absolutismo, o liberalismo considerava o Estado como

um mal necessário e mantinha uma relação de intrínseca desconfiança:

a questão central era a garantia das liberdades individuais contra

a intervenção do Estado nos assuntos particulares. Agora, ao contrário,

tratava-se de obrigar o Estado a fornecer um certo número de serviços

para diminuir as desigualdades econômicas e sociais e permitir a

efetiva participação de todos os cidadãos à vida e ao

“bem-estar” social.

Este

movimento, que marca as lutas operárias e populares do século XIX e

XX, tomará um grande impulso com as revoluções socialistas do Sec. XX

(antes da Revolução Soviética, a Revolução Mexicana de 1915/17

havia colocado claramente em primeiro plano a necessidade de garantir os

direitos econômicos e sociais; ver COMPARATO 1999: 160-178), e com as

experiências socialdemocráticas e laboristas européias. De fato,

através das lutas do movimento operário e popular, os direitos

sociais, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, começam a ser

colocados nas Cartas Constitucionais e postos em prática, criando assim

o chamado “Estado do Bem-estar Social” (Welfare

State) nos países

capitalistas (sobretudo europeus) e garantindo uma série de conquistas

econômicas e sociais nos países socialistas.

É

oportuno assinalar que o processo não foi tão linear e simples como

parece nesta sumária exposição. Na verdade, nunca foi fácil colocar

em prática, ao mesmo tempo, os direitos de liberdade e os direitos de

igualdade. Nos países de regime socialista, a garantia dos direitos

econômico-sociais foi acompanhada por uma brutal restrição, ou até

eliminação, dos direitos civis e políticos individuais. É oportuno

também lembrar que deste avanço dos direitos sociais continuaram excluídos

os países submetidos à dominação colonial ou neocolonial que

representavam a grande parte da humanidade.

1.3

-Fraternité.

A

mensagem bíblica contém um forte chamamento à fraternidade universal:

o homem foi criado por Deus a sua imagem e semelhança e todos os homens

são irmãos porque tem Deus como Pai; o homem tem um lugar especial no

Universo e possui uma sua intrínseca dignidade. A doutrina dos direitos

naturais que os pensadores cristãos elaboraram a partir de uma síntese

entre a filosofia grega e a mensagem bíblica valoriza a dignidade do

homem e considera como naturais alguns direitos e deveres fundamentais

que Deus imprimiu “no coração” de todos os homens.(MARITAIN 1999;

LIMA 1999).

Deste

ponto de vista, segundo uma certa linha de interpretação, a doutrina

moderna dos direitos humanos pode ser considerada como uma “secularização”,

isto é, uma tradução em termos não religiosos, leigos e

racionalistas, dos princípios fundamentais da antropologia teológica

cristã que conferia a homem uma sua intrínseca dignidade enquanto

criado e imagem e semelhança de Deus.

Porém,

o envolvimento e a identificação da Igreja com as estruturas de poder

da sociedade antiga e medieval fez com que os ideais da natural

igualdade e fraternidade humana que ela proclamava não fossem, de fato,

respeitados e colocados em prática. Com o advento dos tempos modernos a

Igreja Católica, fortemente atingida, de um lado, pelas grandes

reformas religiosas, sociais e políticas das revoluções burguesas, e

do outro pelo avanço do movimento socialista e comunista,

foi perdendo progressivamente o poder temporal e uma grande parte

do poder econômico que se fundava na propriedade da terra. Este foi um

dos motivos principais da hostilidade da Igreja contra as doutrinas e as

praticas dos direitos humanos da modernidade: a Igreja permaneceu

defendendo o Antigo Regime, do qual era parte fundamental, com todos os

seus privilégios e reagiu contra as “novidades” da modernidade.

Ainda

no Século XIX, no fim da Idade Moderna, o Papa Pio VI, em um dos

numerosos documentos contra-revolucionários, afirmava que o direito de

liberdade de imprensa e de pensamento é um “direito monstruoso”

deduzido da idéia de “igualdade e liberdade humana” e comentava:

“Não se pode imaginar nada de mais insensato que estabelecer uma tal

igualdade e uma tal liberdade entre nós.” (apud BOBBIO 1992:

130). Em 1832, o Papa Gregório

XVI afirmava que: “é um princípio errado e absurdo, ou melhor uma

loucura (deliramentum), que

se deva assegurar e garantir a cada um a liberdade de consciência. Este

é um dos erros mais contagiosos.” (apud SWIDLER 1990: 40).

A

hostilidade da Igreja Católica aos direitos humanos modernos começa a

mudar somente com o Papa Leão XIII que, com a sua Encíclica Rerum

Novarum de 1894, dará início a chamada “doutrina social da

Igreja”. Com ela, a Igreja Católica procura inserir-se de maneira autônoma

entre o liberalismo e o socialismo propondo uma via própria inspirada

nos princípios cristãos. Este movimento continuará durante todo o século

XX e levará a Igreja Católica, especialmente após o Concilio Vaticano

II (1961-66), a modificar sua posição de condenação dos direitos

humanos (VATICANO II 1966: § 1045/1046).

Mais recentemente o papa João Paulo II, na sua Encíclica Redemptor

Hominis, reconheceu o papel das Nações Unidas na defesa dos

“objetivos e invioláveis direitos do homem.”(apud SWIDLER 1990: 43).

A

Igreja Católica se inseriu assim, ainda que tardiamente, no movimento

mundial pela promoção e tutela dos direitos humanos em conjunto com

outras igrejas cristãs que estão engajadas nesta luta, num diálogo

ecumênico aberto às outras grandes religiões mundiais. Cabe aqui

citar, só a titulo de exemplo, a Declaração

para uma Ética Mundial, promovida pelo Parlamento das Religiões

Mundiais em Chicago em 1993

(KÜNG e KUSCHEL 1995),

que inspira-se no trabalho de alguns teólogos ecumênicos, como Hans Küng,

os quais proclamam a centralidade dos direitos humanos individuais e

sociais. (KÜNG 1992 e 1999).

2.

A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA ONU DE 1948

Quando,

após a experiência terrível das duas guerras mundiais, os líderes

políticos das grandes potências vencedoras criaram, em 26 de junho de

1945, em São Francisco, a ONU (Organização das Nações Unidas) e

confiaram-lhe a tarefa de evitar uma terceira

guerra mundial e de promover a paz entre as nações,

consideraram que a promoção dos “direitos naturais” do homem fosse

a conditio sine qua non para

uma paz duradoura. Por isto, um dos primeiros atos da Assembléia Geral

das Nações Unidas foi a proclamação, em 10 de dezembro de 1948, de

uma Declaração

Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro artigo reza da

seguinte forma:

“Todas

as pessoas nascem livres e iguais

em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e de consciência e

devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.

Os

redatores tiveram a clara intenção de reunir, numa única formulação,

as três palavras de ordem da Revolução Francesa de 1789: liberdade,

igualdade e fraternidade. Desta

maneira, a Declaração Universal

reafirma o conjunto de direitos das revoluções burguesas (direitos de

liberdade, ou direitos civis e

políticos) e os estende a uma série de sujeitos que anteriormente

estavam deles excluídos (proíbe a escravidão, proclama os direitos

das mulheres, defende os direitos dos estrangeiros, etc.); afirma também

os direitos da tradição socialista (direitos de igualdade, ou direitos

econômicos e sociais) e do cristianismo social (direitos

de solidariedade) e os estende aos direitos culturais.

(Para uma reconstrução do

debate que foi travado entre as várias correntes ideológicas durante a

redação da declaração, ver CASSESE 1994: 21-49)

É

oportuno lembrar que a Declaração Universal foi proclamada na plena

vigência dos regimes coloniais e que, “mesmo após subscreverem a

Carta de São Francisco e a “declaração de 48”, as velhas metrópoles

colonialistas continuaram remetendo tropas e armas para tentar esmagar

as lutas de libertação e, em praticamente todos os casos, só se

retiraram após derrotados por esses povos”. (TRINDADE J. D. 1998:

160).

A

partir da declaração, através de várias conferências, pactos,

protocolos internacionais

a quantidade de direitos de desenvolveu a partir de três tendências:

-

universalização:

em 1948, os Estados que

aderiram à Declaração Universal da ONU eram somente 48, hoje

atingem quase a totalidade das nações do mundo, isto é 184 países

sobre os 191 países membros da comunidade internacional

(CASSESE 1994: 52). Iniciou assim um processo pelo qual os

indivíduos estão se transformando de cidadãos de um Estado em

cidadãos do mundo;

-

multiplicação:

nos últimos cinqüenta anos,

a ONU promoveu uma série de conferencias específicas que

aumentaram a quantidade de bens que precisavam ser defendidos: a

natureza e o meio ambiente, a identidade cultural dos povos e das

minorias, o direito à comunicação e a imagem;

-

diversificação:

as Nações Unidas também definiram melhor quais eram os sujeitos

titulares dos direitos. A pessoa humana não foi mais considerada de

maneira abstrata e genérica, mas na sua especificidade e nas suas

diferentes maneiras de ser: como mulher, criança, idoso, doente,

homossexual, etc...

Este

processo deu origem a “novas gerações” de direitos:

-

A

primeira geração inclui os direitos civis e políticos: os

direitos à vida, a liberdade, à propriedade, à segurança pública,

a proibição da escravidão, a proibição da tortura, a igualdade

perante a lei, a proibição da prisão arbitrária, o direito a um

julgamento justo, o direito de habeas corpus, o direito à

privacidade do lar e ao respeito de própria imagem pública, a

garantia de direitos iguais entre homens e mulheres no casamento, o

direito de religião e de livre expressão do pensamento, a

liberdade de ir e vir dentro do país e entre os países, o direito

de asilo político e de ter uma nacionalidade, a liberdade de

imprensa e de informação, a liberdade de associação,a liberdade

de participação política direta ou indireta, o princípio da

soberania popular e regras básicas da democracia (liberdade de

formar partidos, de votar e ser votado, etc...);

-

A

segunda geração inclui os direitos econômicos, sociais e

culturais: o direito à

seguridade social, o direito ao trabalho e a segurança no trabalho,

ao seguro contra o desemprego, o direito a um salário justo e

satisfatório, a proibição da discriminação salarial, o direito

a formar sindicatos, o direito ao lazer a ao descanso remunerado,o

direito à proteção do Estado do Bem-Estar-Social, a proteção

especial para a maternidade e a infância, o direito à educação pública,

gratuita e universal,o direito a participar da vida cultural da

comunidade e a se beneficiar do progresso científico e artístico,

a proteção dos direitos autorais e das patentes científicas;

-

A

terceira geração

inclui os direitos a uma nova ordem internacional (FERREIRA

FILHO 1996: 57): o

direito a uma ordem social e internacional em que os direitos

e liberdades estabelecidos na Declaração possam ser plenamente

realizados; o direito à paz,

ao desenvolvimento, ao meio ambiente, etc...

-

A

quarta geração

é uma categoria nova

de direitos ainda em discussão e que se refere aos

direitos das gerações futuras que criariam uma obrigação

para com a nossa geração, isto é, um compromisso de deixar o

mundo em que vivemos, melhor, se for possível, ou “menos pior”,

do que o recebemos, para as gerações futuras. Isto implica uma série

de discussões que envolvem todas as três gerações de direitos, e

a constituição de uma nova ordem econômica, política, jurídica,

e ética internacional.

Esta

listagem é apenas indicativa, já que existe uma controvérsia sobre a

oportunidade de considerar como direitos “efetivos” os de terceira e

quarta geração, porque não existe um poder que os garanta, assim como

há divergência quanto à lista dos direitos a serem incluídos nessas

categorias

3.

A ATUALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS: ALGUMAS QUESTÕES

Esta

leitura, que expusemos de forma sumária, encontra hoje um amplo

consenso e constitui uma koiné

de significados e de conceitos amplamente difundidos e utilizados para a

interpretação dos acontecimentos históricos e contemporâneos do

Ocidente e do mundo. Aparentemente não haveria maiores problemas: ao

redor do núcleo essencial dos direitos liberais se dá uma contínua

agregação de direitos que, sem ferir os princípios inspiradores

originários, vem ampliando o leque dos direitos possíveis acompanhando

o crescimento da “consciência moral” da humanidade.(BOBBIO 1992).

Porém,

as coisas não são tão simples e vozes críticas rompem este aparente consensum

gentium, apontando problemas, aporias, contradições que merecem

ser analisadas. Acreditamos

que, hoje, podemos identificar algumas grandes questões em aberto, a

respeito do nosso tema.

3.1

- Direitos de liberdade e direitos

de igualdade: irreconciliáveis?

Uma

crítica dirigida contra a imagem da evolução linear e progressiva dos

direitos humanos tende a pôr em evidencia o seu caráter conflituoso

pela presença de tradições de pensamento diferentes e contrastantes,

o que coloca o problema de sua compatibilidade.

A polarização entre “direitos de igualdade” e “direitos

de liberdade” continua sendo uma das grandes questões não resolvidas

do debate atual sobre os direitos humanos.

Na

concepção liberal, o Estado nasce da agregação de indivíduos

supostamente auto-suficientes e livres no estado de natureza, com

o objetivo de garantir a liberdade (negativa) de cada um em relação ao

outro. Por isso, a realização histórica dos direitos não é confiada

à intervenção positiva do Estado, mas é deixada ao livre jogo do

mercado, partindo do pressuposto liberal que o pleno desdobramento dos

interesses individuais de cada um -

limitado somente pelo respeito formal dos interesses do outro - possa

transformar-se em benefício público pela mediação da mão invisível

do mercado.

O

próprio contrato social funda-se no pressuposto do natural egoísmo dos

indivíduos que deve ser somente controlado e dirigido para uma

“sadia” competição de mercado. Neste sentido, na concepção

atomista e individualista da sociedade própria do liberalismo e do

neo-liberalismo, o estado de natureza é superado pelo estado civil só

formalmente, mas, de fato, permanece

no próprio âmago da sociedade civil que tende a reproduzir e ampliar

as relações mercantilistas.

Isto

não impede, como afirma H.

C. de Lima Vaz, “o

reaparecimento do estado de

natureza em pleno coração da vida social, com o conflito dos

interesses na sociedade civil precariamente conjurado pelo

convencionalismo jurídico.” (VAZ 1988: 175).

Não

è por acaso que o programa nacional de direitos humanos limitou sua

atuação aos direitos civis e políticos e ainda, nem sequer conseguiu

elaborar as linhas programáticas de uma possível implantação dos

direitos econômicos, sociais e culturais

que, aliás, são continuamente tornados vãos pela política

econômica de cunho neo-liberal implementada pelo governo(PINHEIRO e MESQUITA 1998: 43-53).

3.2

- Universalização dos direitos versus

globalização da economia.

Esta

situação nacional reflete uma situação mundial. Aparece sempre mais

claramente - sobretudo para quem olha o mundo do lugar social dos excluídos

- que o projeto dos direitos humanos como hoje se apresenta, não

somente não é de fato universal, mas tampouco pode ser “universalizável”,

porque precisa reproduzir continuamente a contradição excluídos/incluídos,

emancipação /exploração, dominantes/dominados.

A

atual conjuntura mundial dominada pelo processo de globalização sob a

hegemonia neoliberal não faz que acentuar e exasperar a contradição

entre direitos de liberdade e direitos sociais, democracia política e

social. De fato, a universalização dos direitos humanos não caminha

no mesmo sentido da globalização da economia e das finanças mundiais,

que estão vinculadas à lógica do lucro, da acumulação e da

concentração de riqueza e desvinculadas de qualquer compromisso com a

realização do bem estar social e dos direitos do homem. O processo de

globalização significa um retorno - e um retrocesso - à pura defesa

dos direitos de liberdade, com uma intervenção mínima do Estado.

Nesta perspectiva, não há lugar para os direitos econômico-sociais

e/ou de solidariedade da tradição socialista e do cristianismo social;

por isto, novas e velhas desigualdades sociais e econômicas estão

surgindo no mundo inteiro (BECK 1999

HIRST e THOMPSON 1998; IANNI 1996 e 1997).

3.3.

Direitos Humanos: Universais ou Ocidentais?

O

caráter contraditório da afirmação histórica dos direitos humanos

questiona a pretensão da consciência européia e ocidental de se

considerar como o lugar histórico por excelência da emancipação

universal e mostra o lado exclusivo e violento que sempre esteve

presente durante toda a história moderna até o presente.

Se

o colonialismo, enquanto forma política acabou, a “missão

civilizadora” do Ocidente continua e se expressa justamente nas

doutrinas universais dos direitos humanos. Hoje, qualquer intervenção

política e até militar dos Estados dominantes e das organizações

internacionais (por eles dominados) faz apelo à defesa dos direitos

humanos como sua justificativa ideológica.

A

pretensa universalidade dos direitos do homem esconde o caráter

marcadamente europeu e cristão destes últimos, que não podem,

portanto serem estendidos ao resto do mundo onde permanecem tradições

culturais e religiosas próprias, estranhas quando não contrárias e

incompatíveis com as doutrinas ocidentais, tradições estas que

precisam se respeitadas. Estas críticas se inserem num debate mais

amplo sobre os processos de homogeneização cultural que o Ocidente está

impondo ao mundo inteiro e encontram receptividade entre todos aqueles

que estão preocupados com o respeito das culturas e manifestam uma

franca desconfiança para com qualquer forma de universalismo. Os

direitos humanos arriscam assim de se tornar um “pensamento único”

que justificam uma “pratica única”, politicamente correta,

nivelando as diferenças e as divergências.

A

respeito desta questão assinalamos a existência de duas grandes posições

possíveis. De um lado, uma leitura que contrapõe o eurocentrismo

europeu e ocidental às culturas “outras” que lutam para preservar a

sua alteridade e as suas diferenças, oriundas de uma história e de uma

tradição própria e original que nada tem a ver com a doutrina dos

direitos humanos, ocidental e cristã, imposta de fora com a violência

e com a propaganda pelas potências ocidentais. Exemplos típicos desta

postura podem ser considerados os movimentos islâmicos mais radicais

que reafirmam a própria tradição “contra” o Ocidente.

Do

outro lado, se reconhece que o processo de expansão ocidental sobre o

mundo, durante esses séculos, foi tão radical, profundo e capilar que

não há mais culturas ou civilizações “outras” que possam

permanecer “fora” da sua esfera de influência. A última vez que a

história registrou algo de radicalmente “outro” foi com a

descoberta dos índios por parte dos ibéricos no Século

XIV/XV. Os europeus se defrontaram com algo absolutamente inesperado, inédito

e novo. São inúmeros os testemunhos dos cronistas da época que

registram o espanto, a maravilha e o encanto suscitados pelo Mundus

Novus. Mas em muito pouco tempo esta atitude mudou radicalmente e

estas novas populações foram destruídas, aniquiladas, assimiladas,

“encobertas” e o mesmo aconteceu, guardadas as devidas diferenças,

com todos os povos e civilizações que entraram em contato com o

Ocidente (BRUITS 1995).

Nesta

perspectiva, não somente não ha mais um “outro”, mas as próprias

categorias e os conceitos utilizados pelos povos não ocidentais para se

contrapor ao Ocidente e reivindicar a sua identidade são encontradas e

retiradas do arsenal conceitual do próprio Ocidente. Liberdade,

igualdade, direitos dos indivíduos, tolerância, democracia,

socialismo, revolução, etc. são conceitos estranhos às tradições

culturais desses povos e que só existem na tradição ocidental. Típico

o caso dos movimentos revolucionários dos países colonizados (como a

China e o Vietnã) que enviaram suas elites a estudarem na Europa, onde

aprenderam a utilizar “contra” os colonizadores as teorias

socialistas e revolucionárias elaboradas na metrópole.

A

questão é complexa. Por um lado, apesar de ter surgido no Ocidente, a

doutrina dos direitos humanos está se espalhando a nível planetário.

Isto pode ser medido não somente pela assinatura dos documentos

internacionais por parte de

quase todos os governos do Mundo, mas igualmente pelo surgimento de um

movimento não governamental de promoção dos direitos humanos que

constitui quase como que uma “sociedade civil” organizada em escala

mundial, desde o bairro até as Nações Unidas.

Por

outro lado, o respeito aos direitos humanos está longe de ser algo

universal e aceito em todas as culturas e civilizações e por isso, a

questão da universalidade dos direitos humanos permanece um dos

problemas abertos do ponto de vista teórico e prático.

1.4

– Direitos Humanos

e Geopolítica

Os

acontecimentos de 11 de setembro de 2001 e a guerra desencadeada pelos

Estados Unidos contra o “terrorismo internacional” mostram a

atualidade e a dramaticidade desta questão que, atualmente, se

manifesta mais nos termos de um “crash os civilizations”,

defendido por Hugtington, do que nos termos de um“ fim da história”,

defendida por Fukuyama.

No

plano internacional as relações entre os Estados permanecem no estado

de natureza hobbesiano, da guerra de todos contra todos. As tentativas

realizadas no século passado para criar uma organização como a ONU

que evitasse a guerra entre as nações e promovesse o desenvolvimento e

a paz mundiais não avançaram muito. De fato, em lugar de caminhar em

direção a uma autoridade, ao mesmo tempo inter e supra nacional,

quase como um governo mundial, não prosperaram e o mundo está,

de fato embora não de direito, administrado, como sempre foi, pelas

grandes potências mundiais. Os Estados Unidos lideram este bloco e, após

a queda do comunismo, implementam uma política de tipo imperial

mantendo a hegemonia sobre o resto do mundo e intervendo quando sentem

ameaçados os seus interesses “vitais”. As Nações Unidas, que,

paradoxalmente, foram um “sonho” de Wilson e de Roosvelt, ambos

presidentes norte-americanos, estão hoje relegadas a um papel secundário,

de mero legitimador da política ocidental.

Neste

contexto, a pretensão de criar uma “nova ordem mundial” que permita

aos organismos internacionais e as grandes potências de defender e

promover os direitos humanos no mundo, através de uma política de

centralização e de “intervenção humanitária” que passe por cima

da soberania dos Estados e possa intervir, até de forma armada, quando

necessário não tem credibilidade porque o Ocidente está utilizando a

“retórica” dos direitos humanos para encobrir os seus verdadeiros

interesses e impor ao resto do mundo a sua hegemonia política e econômica

(ZOLO 2000).

4.

CONCLUSÃO

Este,

de maneira sumaria, é o quadro de algumas questões que se apresentam

no debate atual sobre os direitos do homem. A doutrina, ou melhor, as

doutrinas dos direitos humanos, não constituem um campo consensual e

pacífico como pode aparecer a uma análise superficial e os problemas

mais dramáticos e urgentes da humanidade estão em jogo. Apesar da retórica

oficial, a grande parte da humanidade continua, como sempre foi, excluída

dos direitos mínimos fundamentais e a situação tende a se agravar

continuamente.

Poderíamos

concluir que, ao final, tudo isso não passa de uma retórica vazia.

Neste sentido, falar em direitos humanos nada mais seria do que uma

“diversão” ou um “desvio” que escamoteia as questões de fundo

da nossa sociedade injusta e excludente que não mudou substancialmente

nestas últimas décadas, aliás piorou consideravelmente com a implantação

das políticas neoliberais.

Ao

final, o discurso e as metas “oficiais” do governo, e as metas do

“Programa Nacional dos Direitos Humanos” se chocam diretamente com a

política econômica e social que vai numa direção totalmente contrária

e o cenário internacional não caminha em direção a uma nova ordem

mundial econômica, ética e política mais justa mas em direção ao

aumento das desigualdades sociais a nível planetário e a uma crescente

militarização do mundo para defender a injusta ordem atual (citar a

estrategia do império...).

Sei

que esta desconfiança é justificada e faz parte das preocupações

quotidianas dos militantes e educadores dos direitos humanos que se

sentem, muitas vezes, impotentes e frustrados quando fazem o balanço de

suas atividades olhando, não ao número de cursos realizados, palestras

proferidas, oficinas implementadas, cartilhas, artigos

e livros publicados, denúncias feitas a nível nacional e

internacional, ações de fiscalização e de mobilização promovidas,

mas aos efeitos práticos deste enorme trabalho educativo sobre a

realidade do Brasil e do mundo.

È

possível que isto se deva a uma contradição estrutural profunda na

nossa sociedade capitalista tardo-moderna e neoliberal que inviabiliza a

realização dos direitos e que, enquanto perdurar a estrutura social

vigente, não haverá possibilidade de garantir “todos os direitos

para todos”, mas não vejo no horizonte movimentos sociais e políticos

reais capazes de reverter este quadro macro-estrutural, sobretudo após

do fracasso do socialismo real.

Não

tenho uma resposta para essa questão, que foge não somente do nosso

tema mas também do nosso alcance. Acredito, porém, olhando o mundo com

o otimismo da vontade e o pessimismo da razão - como dizia Gramsci -

que os direitos da pessoa humana constituem um terreno não simplesmente

tático mas estratégico para a luta política de transformação da

sociedade.

Existe

um movimento real, concreto, histórico, amplo, quase-universal de luta

pelos direitos humanos, no mundo inteiro. È um movimento pluralista,

polissêmico, vário, polêmico, divergente, mas è um movimento histórico

concreto, aliás o único movimento - que eu conheço - que tenha uma

linguagem, uma abrangência, uma articulação, uma organização que

supere as fronteiras nacionais, tanto horizontalmente, através das

redes, quanto verticalmente: do bairro às Nações Unidas (ALVES 1994).

A

questão dos direitos humanos, hoje, entendida em toda a sua

complexidade aponta para um espaço de u-topia, (ou melhor de eu-topia,

de bom-lugar), funciona como uma idéia reguladora, um horizonte que

nunca poderá ser alcançado porque está sempre mais além, mas sem o

qual não saberíamos nem sequer para onde ir.

ALVES,

Lindgren J. A., Os direitos

humanos como tema global, Perspectiva, São Paulo 1994.

BECK,

Ulrich, O que é a globalização.

Equívocos do globalismo. Respostas à globalização, Paz e Terra,

Rio de Janeiro 1999.

BOBBIO,

Norberto e BOVERO, Michelangelo, Sociedade

e estado na filosofia política moderna, trad. Carlos Nelson

Coutinho, Brasiliense, São

Paulo 1986 (1979).

BRUIT,

Héctor Hernan, Bartolomé de Las Casas e a simulação dos vencidos,

Ed. UNICAMP/ILUMINURAS, Campinas-São Paulo 1995.

CASSESE,

Antonio, I diritti umani nel mondo contemporaneo , Laterza,

Roma-Bari 1994.

COMPARATO,

Fábio Konder, A afirmação histórica

dos direitos humanos, São Paulo, Saraiva 1999.

CONCILIO

VATICANO II, Dichiarazione sulla

libertà religiosa,Edizioni Dehoniane, Bologna 1966, § 1045/1046.

DUSSEL,

Enrique, Filosofia da Libertação. Crítica à ideologia da exclusão,

Paulus, São Paulo 1995: O

Encobrimento do Outro. A origem do mito da modernidade, Vozes, Petrópolis,

RJ 1993.

FERREIRA

FILHO, Manoel Gonçalves,

Direitos Humanos Fundamentais, Saraiva, São Paulo 1996.

HOBBES,

Thomas, Leviatã,

ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil (1651),

trad. de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, Abril

Cultural, São Paulo 1983 (Os Pensadores).

HOBSBAWN,

Eric, A

era das revoluções (1789-1848), Paz e Terra, Rio de Janeiro 1982.

KÜNG,

Hans, Projeto de ética mundial. Uma moral ecumênica em vista da

sobrevivência humana,

São Paulo, Paulinas 1992; Uma ética

global para a política e a economia mundiais, Vozes, Petrópolis

1999.

KÜNG,

Hans e MOLTMANN, Jürgen (ed.), Etica

delle religioni universali e diritti umani, Concilium,

Queriniana, Brescia 2 (1990).

KÜNG,

Hans e KUSCHEL, Karl Josef

(ed), Per un’etica mondiale. La

dichiarazione

del parlamento delle religioni mondiali,

Rizzoli, Milano 1995.

HIRST,

Paul e THOMPSON, Grahame, Globalização

em questão, Vozes, Petrópolis 1998.

IANNI,

Octavio, A sociedade global,

Civilização Brasileira, Rio de janeiro 1996; Teoria

da globalização, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 1997.

LEFORT,

Claude, A invenção democrática. Os limites do totalitarismo.

São Paulo, Brasiliense 1983.

SWIDLER,

L., Diritti

umani: una panoramica storica, in “Etica delle religioni

universali e diritti umani”, Concilium 2 (1990).

TRINDADE,

José Damiano de Lima, Anotações

sobre a história social dos direitos humanos, in “Direitos

Humanos. Construção da Liberdade e da Igualdade”, Centro de Estudos

da Procuradoria Geral do Estado, São Paulo 1998, pp. 23-163.

ZENAIDE

Maria de Nazaré Tavares, Construção

conceitual dos Direitos Humanos, in “Formação em Direitos

Humanos na Universidade”, in ZENAIDE, M. N. T/LEMOS, L. L. (orgs), Formação

em Direitos Humanos na Universidade, Editora Universitária/UFPB, João

Pessoa 2001, pp. 41/49.

ZOLO,

Danilo, Cosmópolis. Perspectivas

y riesgos de un gobierno mundial, Paidós,

Barcelona, Buenos Aires, México 2000.

|